Неумолимо летит время – годы, десятилетия… Даже важные события стираются из человеческой памяти. Но бережно сохраняют историю архивные документы, газеты и журналы, документальные книги.

80 лет назад закончилась Великая Отечественная война – война, длившаяся 1418 дней. Победу приближали все: на фронте – рядовой боец и маршал, в тылу – партизаны и подпольщики, у станка – женщины, старики и дети.

Фронт и тыл были едины в сражениях и битвах против опасного и сильного врага. Кто бы и что ни писал и ни говорил о тяжелых годах войны, опровергнуть величайшую самоотверженность народа никому и никогда не удастся. Безусловно, успешность ведения боевых действий зависела от слаженности действий всех звеньев, от генерала до рядового. И ударные темпы производства стали возможны благодаря самоотверженному труду инженеров, рабочих, техников и руководителей всех уровней.

В годы Великой Отечественной войны в Новосибирск из европейской части страны были эвакуированы не только заводы и фабрики (более 50), но и научные организации. Некоторые предприятия возглавляли наши земляки – Арсений Алексеевич Вашнев (завод № 386), Николай Александрович Жук (завод №617), Арон Львович Эстрин (завод №644), Шабсай Ильич Ступельман (завод №350).

Николай Александрович Жук

Директор новосибирского электровакуумного завода №617 (1941–1950 гг.). Родился в Минске в семье рабочего. Окончил Минское ремесленное училище. Трудовую деятельность начал подручным слесаря, а затем работал слесарем в депо станции Минск. С 1925 года трудился слесарем на Ленинградском заводе «Русский дизель». Был избран председателем завкома профсоюза, позже – секретарем парткома предприятия. С 1930 по 1938 год занимает руководящие должности на Ленинградском заводе № 211. В 1939 – 1941 годах работал помощником директора по капитальному строительству завода № 191, заместителем начальника Главного управления светотехнической и электровакуумной промышленности Наркомата электропромышленности СССР.

В 1941 году часть электровакуумного завода № 211 «Светлана» была эвакуирована из Ленинграда в Новосибирск. В Новосибирске предприятие получило номер 617, а его директором стал Николай Александрович Жук, занимавший эту должность до 1950 года.

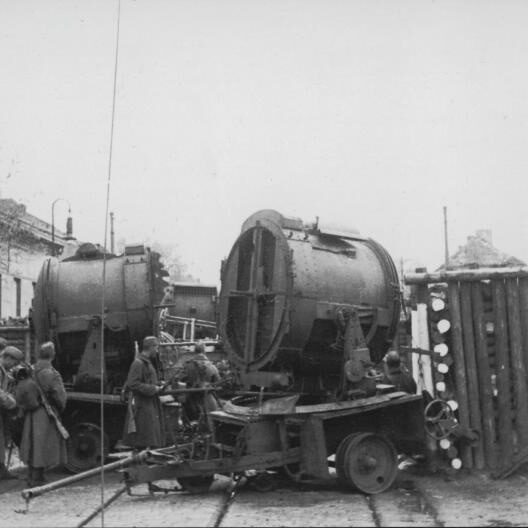

Первые эшелоны с оборудованием прибыли на новое место уже в августе. С железнодорожного вокзала по трамвайным путям его перетащили на окраину города. Завод обосновался на территории строящегося сельхозинститута. Благодаря самоотверженному труду людей, которые трудились на строительстве по 12 – 18 часов в сутки, уже к 7 ноября 1941 года завод выпустил первую продукцию.

Жил на заводе и сам директор. На предприятии он находился круглосуточно. Рядом с кабинетом стояла его кровать. Под его руководством буквально на пустом месте в кратчайшие сроки, в невероятно сложных условиях вырос и крепко встал на ноги высокотехнологичный электровакуумный завод. Предприятие успешно выполняло все поставленные перед ним задачи.

В начале это были боеприпасы, в том числе стабилизаторы для реактивных снарядов, которые производились вплоть до апреля 1943 года. В 1942 году было налажено производство электровакуумных приборов. Завод стал основным поставщиком наиболее сложных и трудоемких типов ламп, шесть наименований которых изготавливались только на этом предприятии. В течение года коллектив освоил производство 57 типов электровакуумных изделий.

В 1943 году завод начал производство особо дефицитных ламп металлической группы и их дублеров, применявшихся в радиоприемной аппаратуре для танковой, авиационной и морской связи. В первой половине этого года на предприятие приходилось более 50% всех типов радиоламп, изготовляемых действовавшими заводами страны. В 1944–1945 годах выпуск продукции был увеличен до 80 типов вакуумных изделий.

Всего завод № 617 дал фронту 15 248 миниатюрных, осветительных и сигнальных ламп для армии и флота, 3 073 малогабаритных ламп для приемной и передающей армейской связи. Радиосвязь Красной армии и Военно-морского флота, в том числе армейская, танковая, авиационная, судовая и береговая, более чем на 70% снабжалась приемно-усилительными лампами завода №617.

Арон Львович Эстрин

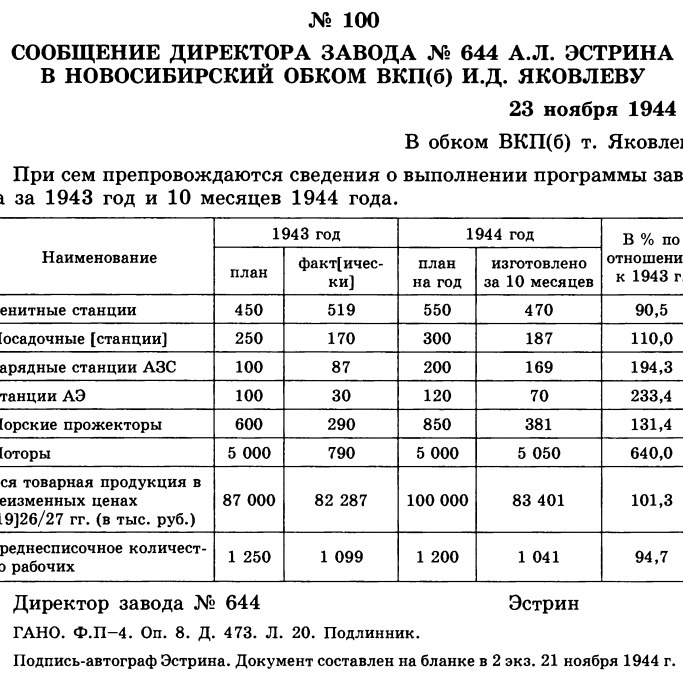

Директор Новосибирского прожекторного завода № 644 (1941 – 1947 гг.). Родился в местечке Краснополье Могилевской области в семье служащих. После окончания Ленинградской военно-электротехнической академии им. С.М. Буденного работал инженером, конструктором, начальником планового отдела, начальником лаборатории, заместителем директора, а с 1937 по 1941 года – директором Московского прожекторного завода.

С началом Великой Отечественной войны часть Союзного Московского прожекторного завода была эвакуирована в Новосибирск. Решение о перевозке оборудования и сотрудников было принято в октябре 1941 года, и уже в начале ноября первые эшелоны прибыли на новое место. Образовавшееся предприятие стало заводом № 644. Первым директором завода стал А.Л. Эстрин, прибывший в Новосибирск с одним из первых эшелонов. Группа рабочих во главе с главным инженером Г.Н. Григорьевым осталась в Москве для демонтажа котлов и выемки кабелей. В Новосибирск увезли все, вплоть до инструмента из кладовых и тумбочек. Заводчане понимали, что каждое сверло, каждый гвоздь пригодится на новом месте.

Под руководством Арона Львовича были построены три производственных корпуса, столовая и другие объекты, жилой дом, организовано подсобное хозяйство.

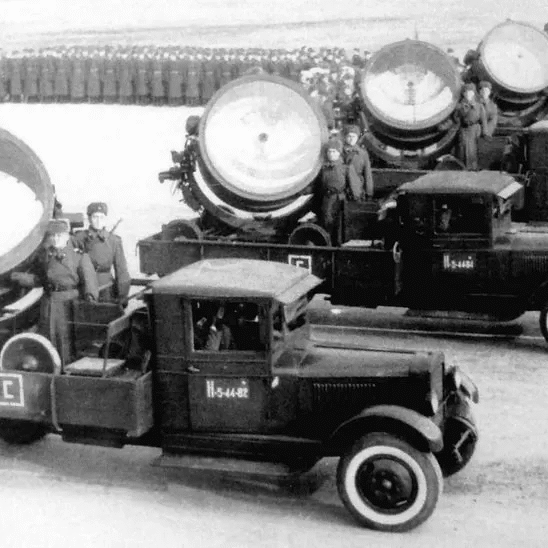

Новосибирский завод № 644 был крупнейшим в стране предприятием прожекторного машиностроения, единственным по производству зенитных, посадочных, морских, авиационных и других видов прожекторного вооружения, подвижных электростанций для Красной армии и Военно-морского флота. Прожекторными установками этого завода была оснащена противовоздушная оборона Москвы, Ленинграда, Севастополя, Баку и других крупных центров страны, а также береговая оборона Союза. Посадочными прожекторными станциями были оборудованы аэродромы Военно-воздушных сил.

В 1942 году завод освоил:

- 9 наименований продукции военной электротехники (зенитные и посадочные станции, аэродромные агрегаты питания и др.);

- 3 наименования боеприпасов;

- 1 вид прожектора для гражданских целей.

В 1943 году была осуществлена разработка идеи обнаружения самолетов по направлению в любое время суток и в любую погоду с помощью звукоулавливателей. Самолет освещали с помощью прожекторов, и он мог быть обстрелян зенитной артиллерией или атакован истребителем.

За годы войны для фронта завод изготовил 3000 прожекторов и прожекторных станций, свыше 2000 мощных зенитных и посадочных станций. За выполнение заказов по поставке военной продукции в 1941–1945 годах завод наградили Красным знаменем Государственного комитета обороны.

Образцы первой продукции и сегодня хранятся в музее завода: стаканы для снарядов, детали для хвостовых стабилизаторов авиабомб и «катюш». Здесь же можно увидеть прожектор диаметром 2,1 метра – самый большой из всех, какие тогда выпускались. До и после войны эти прожекторы использовались пограничниками. Г.К. Жуков в своих воспоминаниях писал, что во время штурма Берлина важную роль сыграли установки заливающего света. Они были изготовлены именно на этом заводе. Применяли их и во время артобстрелов для дезориентации противника.

Шабсай Ильич Ступельман

Инженер-майор, директор Новосибирского завода № 350 Главного управления Наркомата вооружения (1937 – 1946 гг.) Родился в Могилеве в семье служащих. Член ВКП(б) с 1927 г. Окончил Ленинградский политехнический институт (1930). Трудовую деятельность начал в 1920 г. техническим работником Артанского райкома ВКП(б). Был инструктором райкома ВЛКСМ. После окончания института трудился инженером, начальником цеха, старшим инженером спецотдела на Ленинградском заводе №4 им. Калинина. С 1933 г. работал помощником директора по спецчасти, помощником начальника и начальником цеха на Ленинградском заводе «Прогресс», в 1937 г. назначен директором Ленинградского завода № 350, который эвакуировался в Новосибирск.

Заводы № 69, 350, 353 и 355 2 Главного управления Наркомата вооружения являлись основными предприятиями Советского Союза, производившими почти всю номенклатуру оптико-механических приборов: прицельных и для корректировки огня – для нужд артиллерии, авиации и Военно-морского флота. Они выпускали танковые телескопические и перископические прицелы, танковые командирские панорамы, стереоскопические дальномеры, стереотрубы, артиллерийские панорамы, прицелы к противотанковым пушкам, прицелы для пикирующих бомбардировщиков, морские прицелы, командирские зенитные трубы, визиры для ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнем), бинокли зенитные, морские и др.

*материалы подготовлены с использованием ресурсов РНТБ

За дополнительной информацией обращайтесь в справочно-информационную службу, тел. +375 17 203 31 00.