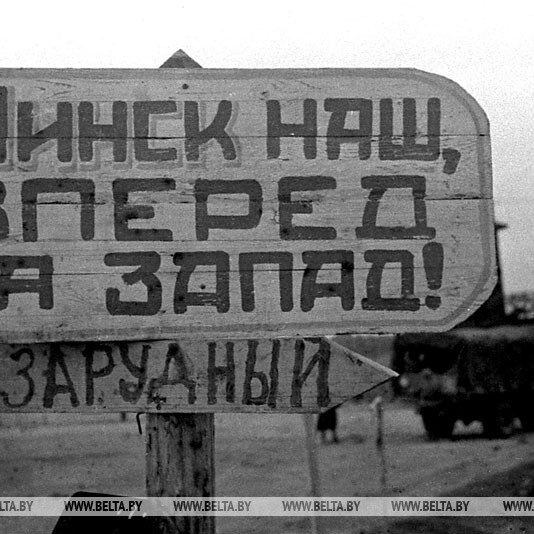

Победа в войне достигается не столько обороной, сколько наступлением. Летом 1944 года в ходе операции «Багратион» РККА разгромила немецкую группу армий «Центр», освободив всю территорию Беларуси, часть Прибалтики и вступив в Восточную Польшу. Германской армии было нанесено крупнейшее за всю ее историю поражение, вермахт понес тяжелейшие потери. Все это положило конец организованному сопротивлению нацистов на Восточном фронте.

Что такое операция «Багратион»

29 августа 1944 года командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Константин Рокоссовский отдал приказ о переходе к жесткой обороне. К этому времени войска 1-го Белорусского захватили на левом берегу Вислы ряд плацдармов недалеко от Варшавы и отбивали яростные контратаки немцев.

На правом фасе советского наступления армии 1-го Прибалтийского фронта генерала Ивана Баграмяна вышли к Балтийскому морю. Располагающиеся к югу 3-й Белорусский фронт генерала Ивана Черняховского и 2-й Белорусский фронт генерала Георгия Захарова, взяв Каунас, Гродно и Белосток, подтягивали резервы и готовились к новым боям.

Белорусская наступательная операция завершилась успехом Красной армии, которая за два месяца продвинулась на 600 км. Вермахт понес тяжелые потери, лишившись 70 дивизий, включая 30 окруженных и уничтоженных. Несмотря на такой результат, в начале операции уверенности в сокрушительной победе не было ни у одной из сторон.

Немецкая оборона в Беларуси состояла из двух полос с узлами сопротивления в городах-крепостях (Витебск, Орша, Бобруйск, Могилев, Полоцк) и развитой сетью полевых укреплений вдоль западных берегов рек. Лесисто-болотистая местность затрудняла наступление. Западное направление оказалось сложным для Красной армии, безуспешно пытавшейся разбить группу армий «Центр» в 1942 году под Москвой и Ржевом.

Накануне Белорусской операции

Осенью 1943 года, зимой и весной 1944-го советские войска провели 11 операций, стремясь пробить немецкую оборону. Ожесточенные бои напоминали позиционные сражения Первой мировой.

В сообщении 25-й танко-гренадерской дивизии вермахта картина описывалась так: «Гренадеры, промокшие и переутомленные, стояли в своих затопленных грязью окопах. Мокрая одежда ночью замерзала на теле. Пулеметы и винтовки были полностью загрязнены, большинство из них непригодно к использованию. Бои велись ручными гранатами и холодным оружием. Поддержка со стороны артиллерии и систем залпового огня была великолепной и часто имела решающее значение».

Периодически стороны сходились в рукопашную и действовали лопатами и прикладами. Отбивать атаки красноармейцев немцам помогала тяжелая артиллерия, которая била целыми батареями по одной цели. Плотность огня превышала мощность стрельбы в битве за Сталинград и сражении на Курской дуге.

Наступавшие советские подразделения несли большие потери, численность рот сокращалась до 25 человек. Разведка действовала плохо, операции готовились быстро, боевой учебы почти не было. К апрелю 1944 года наступление в Беларуси остановили. Комиссия ГКО разбиралась в причинах неудач. Западный фронт стал 3-м Белорусским, Соколовского сменил Черняховский. Курочкин лишился поста командующего 2-м Белорусским фронтом. Ранее Еременко на 1-м Прибалтийском фронте заменил Баграмян. Рокоссовский сохранил должность, его Белорусский фронт стал 1-м Белорусским.

Чего ожидали немцы

Неудачи Красной армии в Беларуси контрастировали с успехами на юге, где была освобождена Левобережная Украина и началось освобождение Правобережной. К весне 1944 года линия фронта на Украине сместилась на запад, а в Беларуси образовался выступ на восток с городами-крепостями Витебском, Оршей, Могилевом и Бобруйском, причем Витебск находился в самой восточной точке выступа.

Учитывая, что большинство советских танковых частей находились на Украине, в Берлине предполагали, что основные события летней кампании 1944 года развернутся не на центральном, а на южном направлении. Считалось, что Красная армия попытается мощным ударом через Львов прорваться к Балтийскому морю, чтобы отрезать группы армий «Центр» и «Север» от фатерланда.

Немецкое командование полагало, что русские не будут «наступать на грабли» в Беларуси, а продолжат свой боевой путь там, где им сопутствует военная удача.

Начальник штаба Верховного командования вермахта фельдмаршал Вильгельм Кейтель на совещании с командующими армиями в мае 1944-го разъяснял им текущее положение: «Исходя из данных о перегруппировке сил противника и общего военного и политического положения, надо считать, что русские, вероятно, свои главные силы сконцентрируют на южном участке фронта. Они теперь не в состоянии одновременно вести бои на нескольких главных направлениях».

Исходя из этих соображений немецкое командование концентрировало основную массу танковых дивизий на южном направлении — в группах армий «Южная Украина» и «Северная Украина», передислоцируя туда подвижные соединения с более спокойных участков советско-германского фронта, в том числе из Беларуси.

Из группы армий «Центр» также перебрасывались авиационные части. В результате в ее 6-м воздушном флоте на 22 июня 1944-го насчитывалось не более 700 самолетов, в основном бомбардировщиков и разведчиков. Истребителей же было всего 40.

Планирование операции

Сталин поначалу тоже считал, что в летней кампании 1944-го следует придерживаться прежнего направления. Его заместитель маршал Георгий Жуков вспоминал, что на совещании в Москве 22 апреля, где обсуждались планы будущих наступлений, Верховный главнокомандующий задал вопрос: «Не лучше ли начать наши операции с 1-го Украинского фронта, чтобы еще глубже охватить белорусскую группировку и оттянуть туда резервы противника с центрального направления?».

На это заместитель начальника Генерального штаба Красной армии генерал Алексей Антонов возразил, что в таком случае немцы могут легко осуществлять маневрирование между соседними фронтами. Он подчеркнул, что лучше начать наступление с севера, а затем провести операцию против группы армий «Центр», чтобы освободить Беларусь.

Сталин предложил тщательно разработать план действий и еще раз доложить. К непосредственной разработке операции, которая по предложению вождя получила название в честь героя Отечественной войны 1812 года русского генерала Петра Багратиона, были привлечены лишь Жуков, начальник Генштаба РККА маршал Александр Василевский, Антонов и один из его заместителей.

План был готов к 20 мая 1944 года и обсужден в Ставке 22-23 мая с командующими фронтами. Рокоссовский предлагал нанести два главных удара в Полесье: из района Рогачева на Бобруйск и Осиповичи, и со стороны нижней Березины на Слуцк.

Жуков опроверг утверждения о том, что Рокоссовский настаивал на двух главных ударах 1-го Белорусского фронта, заявив, что оба удара были утверждены Сталиным 20 мая по проекту Генштаба, до приезда Рокоссовского в Ставку. Ближайшей задачей 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов был разгром противника под Витебском и наступление на Вильнюс. 2-й Белорусский фронт нацеливался на Минск и Могилев, а 1-й Белорусский должен был освободить Бобруйск и, наступая на Слуцк и Барановичи, охватить минскую группировку противника. Наступление планировалось одновременным.

Подготовка

К началу операции «Багратион» войска четырех советских фронтов насчитывали около 1,2 миллиона солдат и офицеров (всего в операции приняли участие с советской стороны 2,5 миллиона человек), стрелковые соединения поддерживало более 4 тысяч танков и свыше 5 тысяч самолетов, артиллерия насчитывала 34 тысячи орудий и минометов.

Жуков координировал действия Рокоссовского и Захарова, а Василевский — Черняховского и Баграмяна. В отличие от предыдущих наступлений, к летней операции была проведена тщательная подготовка, особое внимание уделялось артиллерийской разведке, которую вели как армейские группы, так и многочисленные белорусские партизанские отряды (150 бригад и 49 отдельных отрядов), контролировавшие обширные территории.

Партизаны предоставили ценные данные о бродах, мостах и их состоянии, а также разведали места для полевых аэродромов. Офицеры и сержанты изучали местность и передний край противника на наблюдательных пунктах. Личный состав штурмовых дивизий проходил интенсивные тренировки в тылу, на местности, аналогичной предстоящему полю боя, включая форсирование рек. На тактических учениях пехота отрабатывала атаку на немецкие позиции на глубину до семи километров.

Для этого над атакуемыми траншеями ставились щитки высотой 40-50 сантиметров, тщательно проверялись результаты стрельбы. Постоянно отрабатывалось взаимодействие «царицы полей» с артиллерией и танками. Артиллеристы провели пристрелку орудий с 16 по 21 июня, используя отдельные орудия в стороне от основных позиций для маскировки. В наземные части были направлены авианаводчики. За три дня до наступления саперы начали проделывать проходы в минных полях, осложненное высокой травой.

В интересах 1-го и 2-го Белорусских фронтов к операции подключилась авиация дальнего действия. Командующий Авиацией дальнего действия (АДД) главный маршал авиации Александр Голованов сообщал:

В первой половине мая были нанесены удары по Брестскому, Люблинскому, Хелмскому, Минскому, Барановичскому железнодорожным узлам, а также станциям, расположенным на железнодорожных магистралях, подходивших к этим узлам. В налетах принимали участие крупные группы самолетов.

Целями АДД были не только транспортные пути врага: с 13 по 18 июня ночным ударам подверглись семь аэродромов люфтваффе.

Разведка боем

В ночь на 20 июня 1944 года белорусские партизаны по приказу с Большой земли приступили к массовым диверсиям на железных дорогах и мостах. Результат их работы прокомментировал начальник тыловых сообщений группы армий «Центр» полковник Герман Теске: «Мощный отвлекающий партизанский налет на все важные дороги на несколько дней лишил немецкие войска всякого управления. За одну эту ночь партизаны установили около 10,5 тысячи мин и зарядов, из которых удалось обнаружить и обезвредить только 3,5 тысячи».

Передвижение советских войск осуществлялось скрытно, ночью, с соблюдением радиомолчания. За маскировкой следили офицеры Генштаба, в том числе с разведывательных самолетов.

Утром 22 июня, в годовщину начала войны, советские фронты провели масштабную разведку боем силами стрелковых, разведывательных и штрафных рот при поддержке артиллерии и минометов. Целью разведки было выяснить, не отвели ли немцы войска, и ослабить оборону противника захватом ключевых позиций.

В целом разведка боем удалась. Наибольшего успеха достигли части 6-й гвардейской армии. В журнале боевых действий немецкой 3-й танковой армии отмечалось: «В районе Сиротино и по обе стороны реки Обол оборона 252-й пехотной дивизии была взломана на фронте шириной в восемь километров и на пятикилометровую глубину».

Начало операции

23 июня 1944 года в семь часов утра в наступление перешли войска 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского и 2-го Белорусского фронтов. 24 июня в бой вступили армии Рокоссовского. Действия наземных войск поддерживала авиация, которая из-за плохой погоды выпускала в полет только опытные экипажи.

Успешная разведка позволила артиллерии эффективно поражать позиции противника, а пехота быстро преодолевала первые две линии траншей, не дожидаясь окончания артподготовки. Активно форсировались реки при поддержке артиллерии, танков, самоходок и авиации. Для немцев на многих участках возникла угроза. Вечером 23 июня возник спор между командующим группой армий «Центр» Бушем и генералом Рейнгардтом. Рейнгардт настаивал на эвакуации полуокружённых войск из Витебска, но Буш был против. Вопрос отложили до решения Берлина. 24 июня Цейтцлер сообщил Рейнгардту, что Гитлер медлит с эвакуацией из-за запасов, на что Рейнгардт возразил, что в случае окружения будет потерян не только имущество, но и весь 53-й корпус.

25 июня к юго-западу от города людниковцы соединились с дивизиями 43-й армии генерала Афанасия Белобородова, замкнув кольцо окружения вокруг 53-го корпуса. Советские самоходки, выйдя на шоссе Витебск — Бешенковичи, принялись громить отходящую пехоту, автоколонны и обозы противника.

В разгром врага активно включились краснозвездные штурмовики, которые, снижаясь на 150 метров, сбрасывали бомбы и поливали огнем окруженные германские части. Немецкий историк Рольф Хинце писал: «52-й и 53-й авиаполевые егерские полки сначала атаковали в юго-западном направлении, однако под воздействием мощных контратак, ударов с воздуха и огня тяжелой артиллерии рассеялись».

Ключевой момент

Бои шли и в Витебске, где энергичные действия 158-й стрелковой дивизии 39-й армии позволили за короткое время очистить город от врага и совместно с 92-м стрелковым корпусом 43-й армии полностью освободить его к утру 26 июня.

27 июня окруженным частям вермахта юго-восточнее Витебска был предъявлен ультиматум, который они приняли: в плен сдались 10 тысяч человек, в том числе несколько генералов во главе с командиром 53-го корпуса генералом Фридрихом Гольвитцером.

Это был ключевой момент в операции «Багратион»: после этого оборона группы армий «Центр», подобно треснувшей чашке, начала крошиться и сыпаться с севера на юг.

26 июня 5-я гвардейская танковая армия маршала бронетанковых войск Павла Ротмистрова перерезала ключевую магистраль снабжения группы армий «Центр», шоссе Москва — Минск, громя двигающиеся по нему немецкие тыловые колонны. Между Толочином и Коханово было уничтожено более двух тысяч солдат и офицеров неприятеля, взято в плен более тысячи человек.

Завязались ожесточенные танковые бои: ротмистровцам приходилось отбивать ожесточенные атаки отступающих от Орши немецких частей. На западной окраине населенного пункта Бобр советских танкистов встретил мощный огонь артиллерии, пехоты и танков противника, среди которых были и «тигры» 505-го батальона тяжелых танков. В результате наступление застопорилось.

Оружие

Сталин был крайне недоволен действиями подчиненных Ротмистрова, 28 июня в директивном письме Василевскому и Черняховскому отметив: «Ставка требует от 5-й гвардейской танковой армии стремительных и решительных действий, отвечающих сложившейся на фронте обстановке».

Для атак на наступающие краснозвездные танковые корпуса и бригады немцы бросили в бой даже тяжелые бомбардировщики Хе-177, тем самым зеркально повторив ситуацию лета 1941 года, когда советские тихоходные ДБ-3 посылались на бомбежку германских танковых колонн, невзирая на потери.

Для прорыва немецкой обороны на оршанском направлении в 20-й артиллерийской дивизии Резерва главного командования, которая поддерживала действия 36-го гвардейского стрелкового корпуса, на прямую наводку (800 метров до передней линии вражеских траншей) были поставлены три 203-миллиметровых гаубицы и две 152-миллиметровых пушки-гаубицы.

Командир 78-й пехотной дивизии генерал Ханс Траут на допросе в плену показал: «Начался ураганный огонь с невиданной до сих пор силой в направлении подразделений дивизии, расположенных на юге. Огонь продолжался в течение пяти часов. Три часа спустя огонь по переднему краю уменьшился и был переброшен в глубину оборонительной полосы».

Обрушение немецкого фронта

Фронт обороны группы армий «Центр» рушился в разных местах. Вечером 25 июня Буш устроил разнос командующему 4-й полевой армией фон Типпельскирху за отданный им приказ об отступлении от Орши, приказав: «Прежнюю главную линию обороны следует вернуть, об исполнении доложить».

Но, к удивлению Буша, Гитлер санкционировал отход, который и в этом случае уже запоздал: под ударами советских танковых соединений части вермахта неорганизованными толпами, бросая технику, беспорядочно бежали.

После получасовой артподготовки, в которой участвовала и 20-я артиллерийская дивизия РГК, вечером 26 июня начался штурм Орши, главную роль в котором играла 16-я гвардейская стрелковая дивизия. Город был освобожден от противника к часу ночи 27 июня.

28 июня после нескольких попыток прорваться к своим сдался в плен окруженный гарнизон «крепости» Могилев во главе с комендантом генералом Генрихом фон Эрдмансдорфом.

Попытки немцев отступить

27 июня были перехвачены дороги, ведущие из Бобруйска на запад и север, и большая часть дивизий 9-й полевой армии оказались в окружении. Смена командующего (генерал Ханс Йордан был заменен генералом Николаусом фон Форманом) окруженцам не помогла.

В шесть часов вечера 27 июня немецкая колонна из 70 танков и вереницы грузовиков с прицепленными к ним орудиями попыталась проскочить к переправе у Бобруйска.

Итог боя в своем донесении подвел командир 9-го советского танкового корпуса генерал Борис Бахаров: «За 30 минут атака была отбита. 40 пылающих танков, до 150 автомашин оставил противник. Видя безнадежность положения, противник сделал попытку уйти по железной дороге, но здесь помогла штурмовая авиация, беспрерывными налетами на бреющем полете штурмовала колонну пехоты и автомашин у железнодорожного моста. Сотни горящих машин загородили проход у железной дороги, тысячи немецких солдат и офицеров нашли могилу на восточном берегу реки Березина».

Освобождение городов

Вечером к штурмовикам присоединились бомбардировщики и истребители, в течение полутора часов сбросив на окруженную группировку немцев 159 тонн бомб. В половину второго ночи 28 июня нацисты предприняли еще одну попытку вырваться из кольца.

Немцы прорвались на шоссе Титовка — Старцы, но к трем часа утра контратакой 23-й танковой бригады были отброшены назад, после этого начали сдаваться в плен.

29 июня Бобруйск был освобожден войсками 1-го Белорусского фронта. Надежда фюрера на города-крепости не оправдалась, Буш был отстранен от командования, вместо него назначили фельдмаршала Вальтера Моделя, считавшегося в Берлине мастером обороны.

Новому командующему группой армий «Центр», который одновременно руководил боевыми действиями группы армий «Северная Украина», досталась трудная задача: фронт обороны в Белоруссии рухнул, и войска стремительно откатывались на запад.

На Василевского столица произвела тягостное впечатление: «Город был сильно разрушен фашистами. Из крупных зданий враг не успел взорвать только дом белорусского правительства, новое здание ЦК КПБ, радиозавод и Дом Красной армии. Электростанция, железнодорожный вокзал, большинство промышленных предприятий и учреждений взорваны».

Итоги

Несмотря на успехи фронтов, Ставка подмечала недостатки в их боевой деятельности и доводила до сведения командующих, Василевского и Жукова.

В перечне недостатков была нередкая потеря связи с войсками при передислокации штабов и командных пунктов; недопустимая растянутость во времени и перемешивание частей при прохождении переправ и дефиле; отвлечение главных сил на второстепенные задачи, снижающее темп наступления; беспечность командиров соединений и штабов, двигающихся вперед без разведки и охранения.

Тогда Сталин распорядился показать «товар лицом»: 17 июля 1944 года по Москве под охраной провели 57 600 немецких солдат и офицеров, захваченных в плен в ходе операции «Багратион», сняв это на кинопленку. В первых рядах шли германские генералы, в том числе Гольвитцер.

Цейтцлер был заменен генералом Хайнцем Гудерианом, а Модель лихорадочно пытался заполнить перебрасываемыми с других участков советско-германского фронта дивизиями гигантскую дыру протяженностью 400 километров. Он сделал ставку на отдельные узлы сопротивления, замедляющие продвижение войск Красной армии.

13 июля Вильнюс был полностью очищен от немецких войск; 28 июля был освобожден Брест. 29 июля началось форсирование польской реки Висла, после чего последовал захват плацдармов на ее западном берегу, бои за удержание которых велись почти весь август. Боевые действия приблизились к Третьему рейху — в частности, к Восточной Пруссии.

Белорусская наступательная операция ярко продемонстрировала выросший профессиональный уровень Красной армии и серьезно повлияла на общий ход Великой Отечественной войны, существенно приблизив ее окончание.

*документы и материалы о Великой Отечественной войне находятся в фонде РНТБ. За дополнительной информацией обращайтесь в справочно-информационную службу, тел. +375 17 203 31 00.