Неумолимо летит время – годы, десятилетия… Даже важные события стираются из человеческой памяти. Но бережно сохраняют историю архивные документы, газеты и журналы, документальные книги.

80 лет назад закончилась Великая Отечественная война – война, длившаяся 1418 дней. Победу приближали все: на фронте – рядовой боец и маршал, в тылу – партизаны и подпольщики, у станка – женщины, старики и дети.

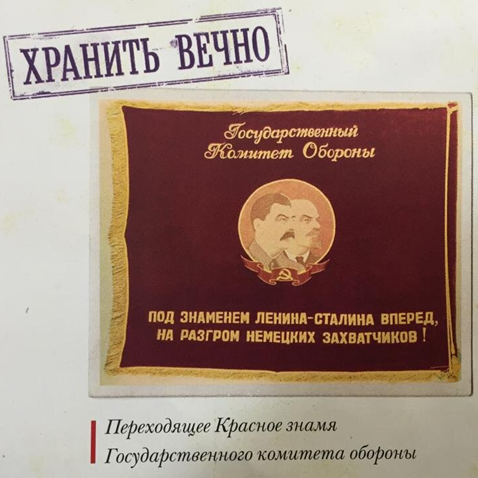

В первые полгода войны на оккупированных территориях СССР остались тысячи предприятий и 40% населения страны. За все четыре военных года оружие и технику на фронт поставляли беспрерывно, в том числе из блокадного Ленинграда, из пекла Сталинградской битвы, с полутора тысяч эвакуированных за Урал и воссозданных на новом месте военных заводов. Производство не останавливали ни обстрелы, ни холод, ни голод. Каждый цех был линией фронта. Все работали под боевыми лозунгами-призывами: «Товарищ, помни: тыл – это фронт!», «Рабочий и работница! Вместе с Красной Армией ты куешь победу Родине!», «Женщины! Изучайте производство, заменяйте рабочих, ушедших на фронт!», «Силы умножим для битвы с врагом, фронту поможем ударным трудом!» и др.

Оказавшись в невероятно трудных условиях‚ вынужденные в кратчайшие сроки, и порой на пустом месте, налаживать производство‚ руководители промышленности старались отобрать лучших специалистов на должности начальников управлений‚ директоров заводов‚ главных инженеров‚ главных технологов и металлургов‚ а те‚ в свою очередь‚ отбирали лучших работников на должности начальников цехов и лабораторий‚ мастеров и бригадиров. В те суровые времена‚ главным становились знания‚ деловые качества‚ умение разрабатывать новые конструкции‚ технологии и материалы‚ способность выходить из, казалось бы‚ невозможного положения.

В 1941 – 1945 годах советская промышленность поставила на фронт не одну тысячу единиц боевой техники, сотни тысяч орудий и минометов, несколько миллионов единиц стрелкового оружия, сотни миллионов снарядов и мин, десятки миллиардов патронов. Этим оружием Красная Армия проложила путь к Берлину, путь к Победе.

Немалый вклад в Великую Победу внесли и наши земляки, занимавшие ведущие должности на оборонных предприятиях, и директора военных заводов.

Для обеспечения боевой подготовки различных видов вооруженных сил и родов войск и их обслуживания существуют различные службы. Одной из ведущих служб Военно-воздушных сил (ВВС) являлась инженерно-авиационная служба (ИАС).

В 1925 – 1941 годах эксплуатационно-технической службой ВВС РККА руководили грамотные инженеры и хорошие организаторы. Они сумели создать и вывести на уровень, соответствующий развитию авиации на тот период, как саму службу, так и грамотную систему технической эксплуатации сложной авиационной техники Военно-воздушных сил Красной Армии.

Руководители эксплуатационно-технической службы ВВС до своего назначения на высокие руководящие посты имели большой практический опыт, который получали, находясь на инженерно-технических должностях в строевых авиачастях. Были среди них и уроженцы Беларуси – Федор Нестерович Шульговский, Иван Семенович Троян, Зелик Аронович Иоффе. Так, Федор Нестерович Шульговский и Иван Семенович Троян еще во время Первой мировой войны служили мотористами.

Федор Нестерович Шульговский

Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы. Родился в местечке Коханово Толочинского района Витебской области. В 1914 году юноша, будучи призванным в русскую императорскую армию, успешно прошел курс обучения в воздухоплавательной школе под Петроградом. Позже, как один из самых способных специалистов, был командирован во Францию на военный завод, где детально изучил технологический процесс сборки и эксплуатации самолетов. Более того, не раз поднимался в воздух, анализируя поведение машин в различных условиях, докладывая по команде об их преимуществах и недостатках.

Заслуги нашего земляка оценили. По возвращении в Россию в 1916 году он был назначен механиком в Симферополь на авиационный завод Анатра, где проработал до апреля 1918 года. В 1918 году Федор стал бойцом Красной Армии, участвовал в Гражданской войне. С начала Великой Отечественной войны часто бывал на прифронтовых аэродромах. С осени 1942 года Федор Нестерович работал над выпуском новой серии истребителей ЛА-5. По оценкам летчиков новый самолет превосходил «мессершмитты» и «фокке-вульфы» по всем данным. Позже на фронт стали поступать усовершенствованные летные машины. И в каждой из них присутствовало авторство Шульговского.

В марте 1942 года для улучшения руководства технической эксплуатацией и ремонтом авиационной техники в Главном управлении Военно-воздушных сил Красной Армии было создано Главное управление инженерно-авиационной службы (ГУ ИАС ВВС КА). Первым его начальником был назначен Ф.Н. Шульговский.

Награжден орденами Красной звезды (дважды), Отечественной войны I степени, Суворова I степени, Красного Знамени и другими наградами.

Иван Семенович Троян

Генерал-лейтенант авиационной службы. В своем служебном росте прошел все ступени службы: моторист, старший моторист, младший механик, старший механик отряда и эскадрильи, старший авиатехник эскадрильи, начальник мастерских авиапарка, старший инженер эскадрильи, старший инженер по эксплуатации авиабригады, старший инженер по эксплуатации управления Военно-воздушных сил военного округа, главный инженер Военно-воздушных сил армии, главный инженер Военно-воздушных сил Красной Армии.

Родился в деревне Малые Озерки Гродненской губернии.

В августе 1915 года был призван в армию. Начинал служить в 36-м корпусном авиационном отряде, откуда был направлен на учебу в Николаевскую школу авиамотористов. После окончания учебы вернулся в свой отряд. Далее – служба в авиационных отрядах в Одессе (1-й Одесский железнодорожный авиаотряд, 51-й и 23-й авиаотряды). В 1922–1926 годах служил в разведывательных эскадрильях, в 1-й легкобомбардировочной авиаэскадрилье (ЛБАЭ) имени В.И. Ленина. В течение 1929–1931 годов возглавлял мастерские 20-го авиапарка Украинского военного округа, где приобрел большой опыт по организации ремонта авиационной техники.

Далее послужной список Ивана Семёновича выглядит следующим образом: 1931 – 1935 гг. – старший инженер 50-й авиаэскадрильи, старший инженер по эксплуатации 45-й авиабригады; июль 1935 – май 1939 г. – старший инженер по эксплуатации в Управлении военно-воздушных сил (ВВС) Харьковского военного округа. В 1938 году окончил Курсы усовершенствования инженерного состава. В мае 1939 года военинженер 1 ранга Троян был назначен главным инженером ВВС 1-й отдельной Краснознаменной армии (ОКА), а в августе 1939 года, в соответствии с новым штатным расписанием, его должность стала именоваться «помощник по эксплуатации командующего ВВС 1-й ОКА». В этой должности он прослужил до июля 1940 года, когда был назначен инспектором по эксплуатации Лётно-технической инспекции ВВС Красной Армии.

В предвоенный период Ивану Семеновичу приходилось много заниматься вопросами освоения личным составом новой авиационной техники, укомплектования частей инженерно-техническими специалистами, организации технической эксплуатации авиационной техники в новых частях и соединениях. С началом войны перед эксплуатационно-технической службой ВВС встал ряд новых задач, которые не отрабатывались в мирное время. Все эти задачи решались под руководством главного инженера ВВС Трояна.

1 февраля 1941 года бригинженер Троян был назначен главным инженером ВВС Красной Армии. Руководил он эксплуатационно-технической службой ВВС до января 1942 года, когда должность главного инженера ВВС КА вновь была сокращена.

До августа 1946 года Иван Семенович Троян служил главным инженером – заместителем по инженерно-авиационной службе командующих ВВС Закавказского фронта и 11-й воздушной армии.

Был награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и рядом медалей.

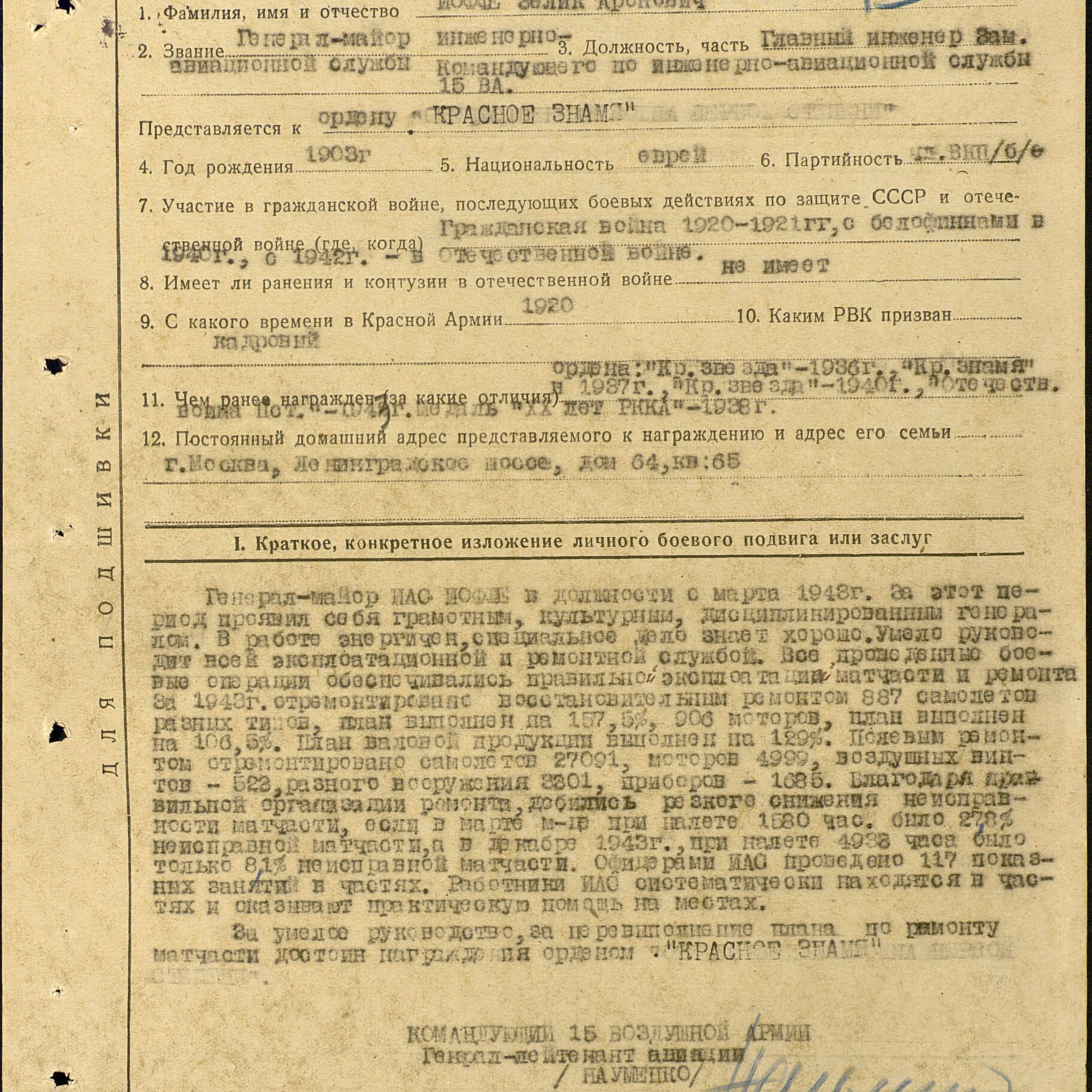

Зелик Аронович Иоффе

Генерал-майор инженерно-авиационной службы. Родился в городе Речица Гомельской области. (По другим данным – в селе Дашковка Могилёвского района Могилёвской области).

Окончил эксплуатационный факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского (учился с 1930 года по 1935 год). С мая 1935 года по июль 1937 года служил в должностях старшего инженера 1-й воздушной десантной эскадрильи Ленинградского военного округа и 22-й тяжелобомбардировочной авиационной эскадрильи, старшего инженера по эксплуатации 3-й авиабригады особого назначения. В 1936 году присвоено звание военного инженера 3-го ранга, в 1937 году – 2-го ранга, а в 1938 году – бригинженера. С ноября 1939 по 1941 год служил в должности главного инженера ВВС Управления эксплуатации и войскового ремонта ВВС Красной Армии.

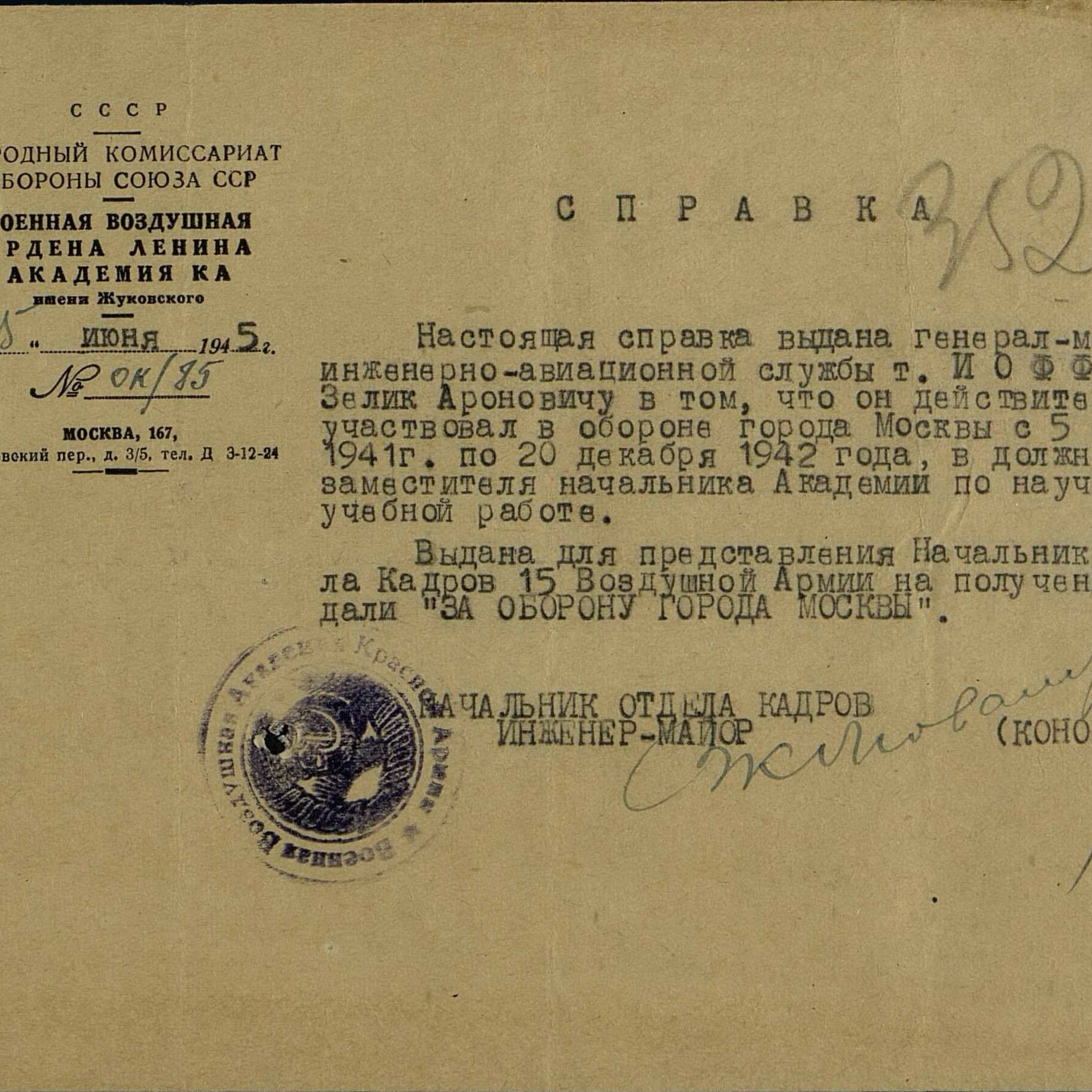

Занимался технической эксплуатацией авиационной техники, постоянно выезжал в действующие авиачасти и оказывал помощь главным инженерам ВВС Северо-Западного фронта и действующих армий в организации эксплуатации и полевого ремонта самолетов. С 25 января 1941 года был заместителем начальника Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского по научной и учебной работе. Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1942 года. Воевал на Сталинградском, Калининском, Ленинградском, Брянском, 2-м Прибалтийском фронтах. Пять месяцев стажировался в должности главного инженера 16-й воздушной армии. В 1943 году был назначен главным инженером – заместителем по инженерно-авиационной службе командира 2-го истребительного авиационного корпуса.

С февраля (марта) 1943 года занимал должность главного инженера – заместителя по инженерно-авиационной службе командующего 15-й воздушной армией. 17 марта 1943 года присвоено звание генерал-майора инженерно-авиационной службы. После окончания войны продолжал служить в Военно-воздушных силах.

Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.