Блокада Ленинграда стала одним из наиболее жутких военных преступлений нацистов во Второй мировой войне. Кольцо вокруг города сомкнулось 8 сентября 1941 года, когда немцы, финны и их союзники завершили окружение. Отныне связь с осажденным Ленинградом осуществлялась только по Ладожскому озеру. Это привело к колоссальным проблемам с поставками продовольствия: многие люди голодали и замерзали в неотапливаемых домах. Тем не менее ленинградцы отказались сдаваться, а защищавшие их советские солдаты стояли насмерть. Разозленный Гитлер приказал стереть город с лица земли.

Предпосылки блокады

Почему Гитлер не смог взять Ленинград штурмом

Уже 22 июня 1941 года, в день нападения нацистской Германии на СССР, в Ленинграде и Ленинградской области объявили военное положение. В первые 18 дней своего наступления силы вермахта преодолели свыше 600 километров и 9 июля взяли Псков. Советские инженеры в срочном порядке возводили линию оборонительных укреплений — так называемый Лужский оборонительный рубеж. Здесь немцев удалось задержать на некоторое время. 29 июня к боевым действиям против СССР присоединились финны, нарушившие государственную границу.

Захватить Ленинград сходу у вермахта не получилось, а неудачная попытка совпала по времени с вынужденным переходом группы армий «Центр» в оборону на московском направлении в июле 1941-го и невыполнением своих задач в установленный срок группой армий «Юг». Обстановка требовала от немецкого командования принятия новых решений.

30 июля 1941 года Гитлер приказал возобновить наступление на Ленинград, нанося главный удар между озером Ильмень и Нарвой, окружить город и установить связь с финскими войсками. Несмотря на оперативные приготовления, включившие перегруппировку войск, развернуть операцию группе армий «Север» удалось лишь 8-10 августа 1941-го. Между тем Военный совет советского Северного фронта использовал трехнедельную паузу для укрепления обороны на ближних подступах к Ленинграду и усиления оборонявших его войск: рыли траншеи, выставляли препятствия.

Как немцы хотели вынудить город к сдаче голодной блокадой

Летом 1941 года ожесточенные бои развернулись на Карельском перешейке, между Онежским и Ладожским озерами, а также в Эстонии, где немецкие войска рассекли советскую армию и вышли к Финскому заливу. Таллин же пал из-за неподготовленности к обороне.

В августе Ставка ВГК отметила угрозу окружения Ленинграда и предприняла меры по укреплению обороны, но ситуация не улучшилась.

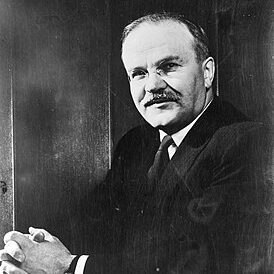

В конце августа 1941 года в Ленинград прибыла комиссия ЦК ВКП(б) и Государственного комитета обороны, в которую вошли Вячеслав Молотов, Георгий Маленков, Алексей Косыгин и другие высокопоставленные лица. В их компетенции была организация обороны Ленинграда и эвакуации населения и предприятий. Кроме того, требовалось решить проблему управления войсками. Комиссия вынесла ряд важных решений, в том числе связанных с обеспечением армии продовольствием и боеприпасами.

Начало блокады

Какое значение Ленинград играл для СССР

29 августа 1941-го нарком путей сообщения Лазарь Каганович доложил Сталину о том, что сообщение поездов с Ленинградом прервано по всем линиям. В первых числах сентября захватчики усилили свои удары, пробились к берегу Ладожского озера и 8 сентября захватили Шлиссельбург — Ленинград оказался отрезан от остальной страны. Так началась блокада. Отныне сообщение с городом поддерживалось только через Ладожское озеро и по воздуху.

Многие исследователи уверены, что Гитлер хотел не просто взять Ленинград, а решил полностью стереть его с лица Земли — соответствующую директиву немецкое командование приняло 22 сентября.

Как город готовился к осаде

Жители попавшего в блокаду города даже не думали сдаваться оккупантам. В оперативном порядке появилось народное ополчение, в домах — в основном из женщин и детей — сформировались группы самозащиты: они должны были сбрасывать с крыш зданий зажигательные бомбы и оказывать помощь пострадавшим.

Уже в начале войны мальчики от 16 лет указом Президиума Верховного Совета были объявлены взрослыми мужчинами, а девушки от 18 лет — взрослыми женщинами. Они тоже были обязаны принимать участие в строительстве оборонительных укреплений.

В сентябре 1941 года немецкие и финские войска сомкнули кольцо вокруг Ленинграда. 9 сентября немцы нанесли мощный удар в районе Красного Села и Урицка. В критической ситуации Сталин сменил командование Ленинградским фронтом, назначив Георгия Жукова. Жуков установил жёсткую дисциплину, включая расстрел за оставление позиций.

Больше всего верховного главнокомандующего беспокоило объединение немцев с финнами, что неминуемо произошло бы после захвата Ленинграда, и формирование крайне опасной группировки к северу от Москвы.

Жизнь в блокаде

К 18 сентября 1941 года немецкие войска захватили Пушкин, Слуцк (Павловск) и вышли к Финскому заливу в районе Петергофа. Линия фронта остановилась в пригородах Ленинграда, в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца. Ленинградка Валентина Богословская, оказавшаяся в оккупации в поселке Сиверском под Гатчиной, свидетельствовала о прибытии нацистов на мотоциклах.

Движение снайперов

До конца сентября в блокадном Ленинграде и области провели 11 партийных мобилизаций. Гитлер был так уверен в скором триумфе, что 7 октября 1941 года отдал приказ не принимать капитуляцию Ленинграда. Тем не менее героическое сопротивление города продолжалось. Командующему группой армий «Север» Вильгельму фон Леебу не удалось взять город штурмом, от штурмов вообще пришлось отказаться.

В те же дни на Ленинградском фронте зародилось движение советских снайперов. В условиях блокады оно имело огромное значение, так как заметно активизировало оборону. Успехи самых метких стрелков потом были отмечены руководством СССР: 6 февраля 1942-го Президиум Верховного Совета присвоил десяти снайперам звание Героя Советского Союза, еще 130 человек были награждены орденами и медалями.

В критический момент корабли Ладожской военной флотилии смогли перебросить с северо-западного побережья Ладожского озера в южные районы Карельского перешейка три стрелковые дивизии, отрезанные от основных сил фронта. Значительный вклад в оборону Ленинграда внесли и пограничные войска.

Провалившаяся попытка прорыва блокады

В первой половине октября на подмогу Леебу прибыли испанская «Голубая дивизия», две пехотные дивизии из Франции, авиаполевая дивизия из Греции и бригада СС из Германии. Таким образом, к середине месяца в группе армий «Север» значилось 33 дивизии, в том числе две танковые и три моторизованные, и две бригады. Войска Ленинградского фронта продолжали укреплять оборону на южных рубежах, на Карельском перешейке и в районе Ораниенбаума. Одновременно велись работы по усовершенствованию морских подступов к Ленинграду. 10 октября новым командующим Ленинградским фронтом стал Иван Федюнинский.

Немецкие силы в полтора раза превосходили советские войска по численности личного состава и более чем в два раза — по количеству танков и артиллерии. В столь сложной обстановке началась Синявская наступательная операция Ленинградского фронта по деблокаде города, которую, однако, вскоре пришлось прекратить из-за тяжелого положения на тихвинском направлении.

Восьмого ноября немцы захватили Тихвин и перерезали коммуникации, по которым грузы шли к Ладожскому озеру.

Как детей учили выживать при бомбежках

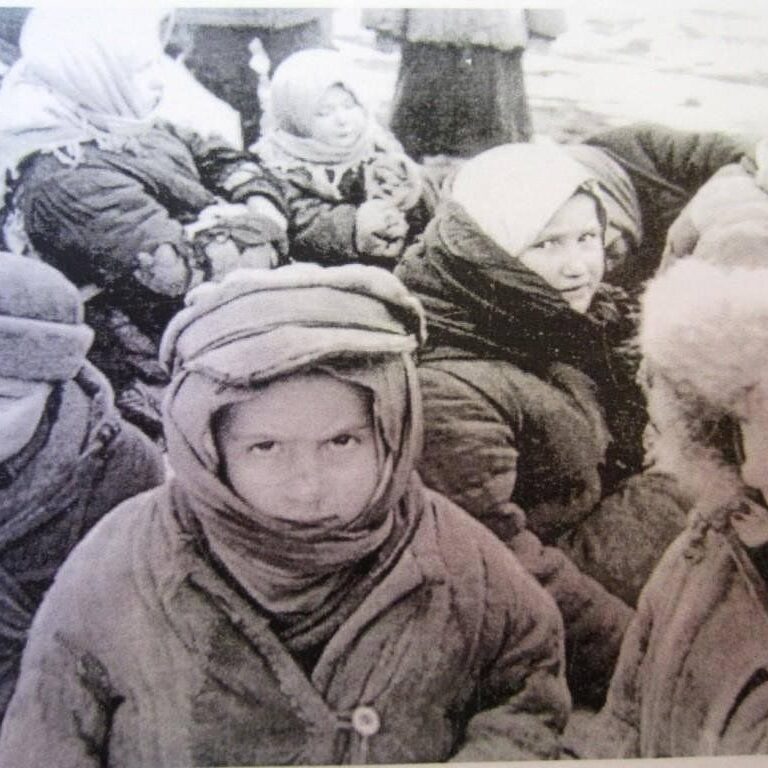

Ленинград, в котором, помимо войск, оставались более 2,5 миллиона жителей (более 30 процентов из них составляло нетрудоспособное население), в том числе около 400 тысяч детей, регулярно подвергался массированным бомбардировкам.

По словам кандидата исторических наук Людмилы Газиевой, последствия контузии сказывались у детей в более сильной форме, чем у взрослых: они теряли способность разговаривать, читать и писать, забывали свое имя.

«Осталась одна Таня». История Савичевых.

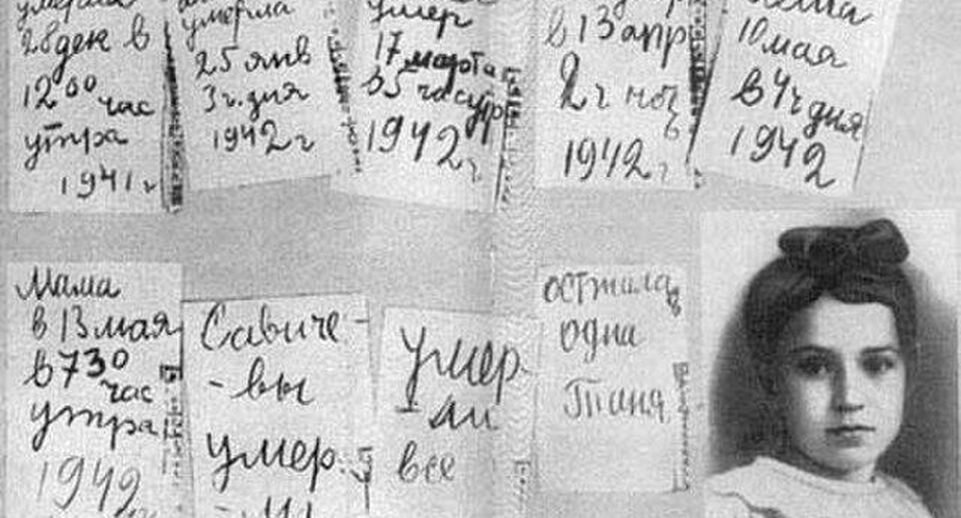

Синонимом слова «Ленинград» стали записи Тани Савичевой. Младшей пятой дочери семьи Савичевых, на момент начала блокады ей исполнилось 11 лет.

В первую блокадную зиму Таня превратила записную книжку сестры Нины — в жуткий дневник, летопись гибели большой семьи.

По почти мистическому стечению обстоятельств Таня не вписала в свой дневник имена сестры Нины и брата Михаила, которых семья Савичевых считала погибшими, но которые пережили войну, сумели сохранить блокадные записи младшей сестры и сделать их достоянием общественности.

Нину Савичеву посчитали жертвой артобстрела — она не вернулась домой, но на самом деле попала под срочную эвакуацию завода, где работала. Сообщить родным о том, что ее увезли, девушка не успела. Телефон в квартире Савичевых давно не работал, письма в блокадный город едва доходили.

Михаила Савичева «похоронили», узнав, что он оказался в захваченном немцами Пскове, хотя молодой человек попал в партизанский отряд. За годы войны Михаил дослужился до командира, был ранен, вернулся в 1944 году в уже свободный Ленинград на лечение серьезной травмы ноги.

Таню Савичеву летом 1942-го отправили в эвакуацию в Нижегородскую область, но здоровье ее было подорвано голодом, нервным истощением и туберкулезом. В 1944 году девочка в возрасте 14 с половиной лет умерла. Незадолго до смерти она узнала, что брат Миша выжил.

Голод

Пытаясь перехитрить противника, здания блокированного города накрывали специальными маскировочными сетями зеленого цвета, вплетали в них ветки деревьев: по задумке, немецкие летчики должны были принять важные объекты инфраструктуры за растительность. Газоны перекапывали, золотые купола перекрашивали серой краской или делали специальные чехлы, как в случае со шпилем Адмиралтейства. Мосты и здания вокзалов маскировали деревянными конструкциями, что должно было создать иллюзию руин. Бережно прятали исторические памятники, в избытке имевшиеся в Ленинграде, — так от нацистских атак уберегли, например, монументы Петру I и Николаю I, а коней Клодта с Аничкого моста в целях спасения закопали в землю.

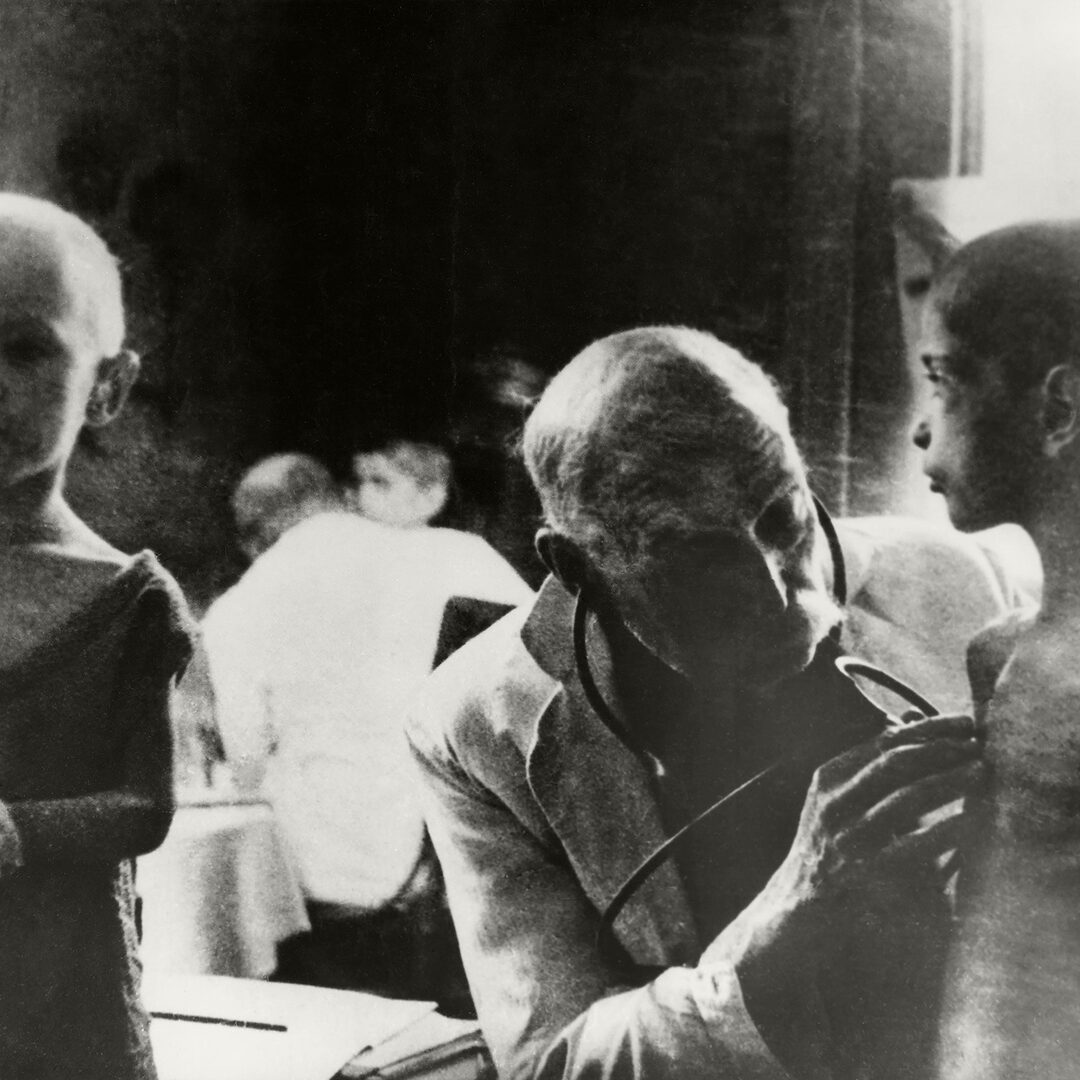

Разразился страшный голод, что приводило к летальным исходам. Катастрофически не хватало также топлива и сырья для промышленности, снизилась выработка электроэнергии. При этом в Ленинграде функционировали школы, вузы и НИИ. В театрах игрались спектакли, после которых изможденные недоеданием зрители выносили артистам не цветы, а ломтики хлеба.

Дорога жизни

В январе 1942 года Государственный комитет обороны направил в Ленинград будущего советского премьера, а тогда зампредседателя правительства Косыгина — ему поручалось руководство и принятие решений по всем вопросам, касающимся обороны города, эвакуации населения и оборудования. В качестве уполномоченного ГКО он выполнял работы по снабжению, участвовал в деятельности местных советских и партийных органов.

22 января вышло постановление об эвакуации из Ленинграда 500 тысяч человек. Их удалось вывезти в период по 15 апреля благодаря хорошо организованной работе ледовой трассы, что ставится исследователями в заслугу Косыгину.

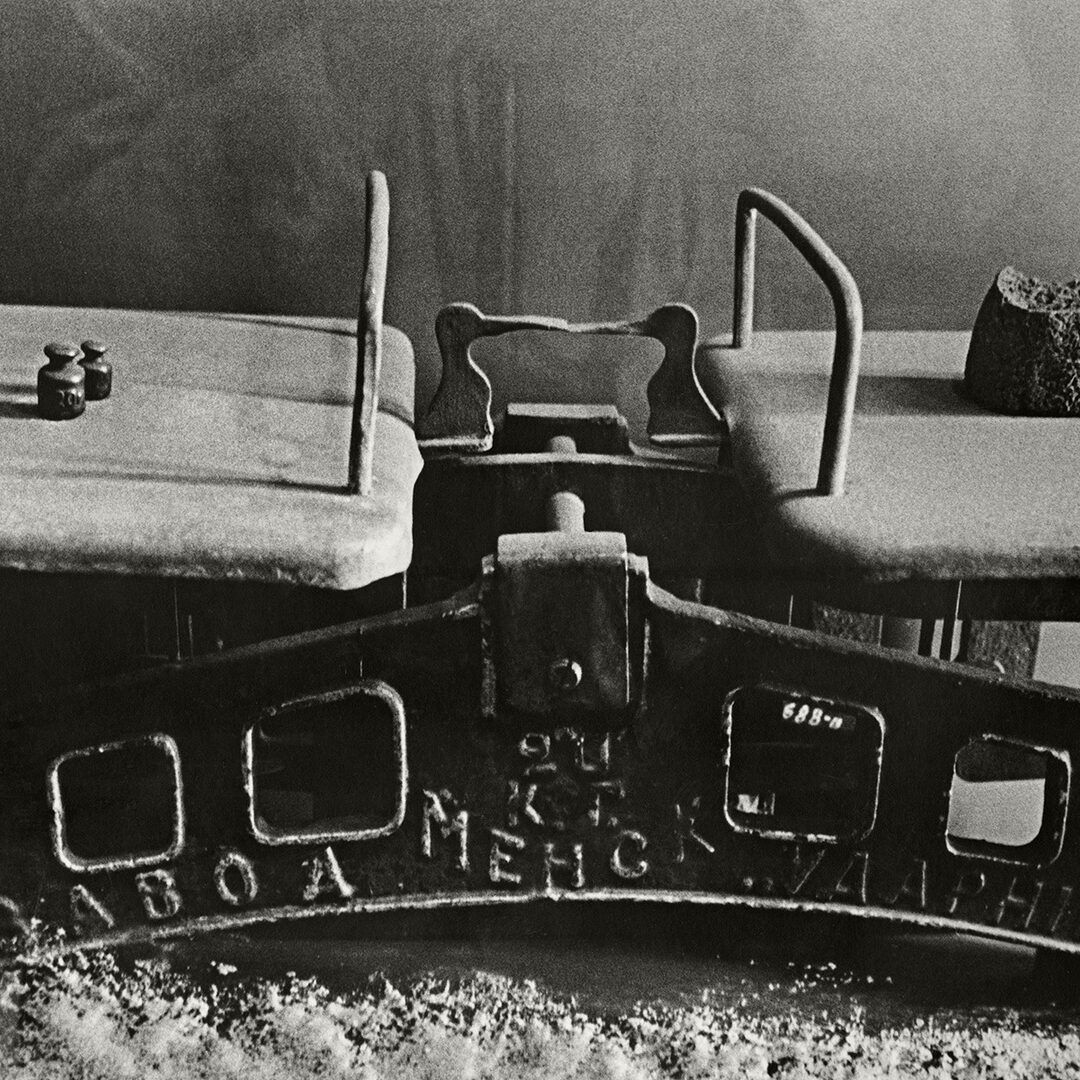

Перевозки по Ладоге стали для ленинградцев Дорогой жизни. Налаживанию этой коммуникации предшествовала колоссальная работа по строительству подъездных путей, оборудованию портов и причалов, углублению фарватеров и гаваней. Военно-автомобильную дорогу (ВАД) оснастили съездами, домиками для регулировщиков из снега и льда и большими утепленными палатками. Транспортировка грузов осуществлялась в крайне тяжелых условиях, часто под атаками немецкой авиации, в штормовую погоду. Увеличить объемы перевозок не позволяла нехватка портов и судов.

Тем не менее в осеннюю навигацию 1941 года в блокированный Ленинград было доставлено 60 тысяч тонн грузов:

- 27 тысяч тонн зерна

- Более 15,5 тысячи тонн муки

- 1265 тонн крупы

- 214 тонн мяса

- 88 тонн рыбы

- 51 тонна масла

- 200 тысяч банок мясных и рыбных консервов

- 1 миллион банок сгущенки

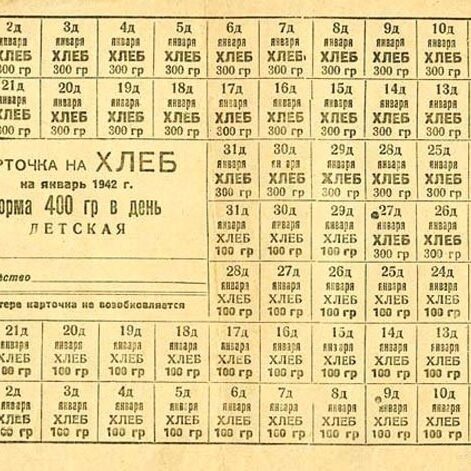

Оптимизация работы ВАД позволила с 11 февраля 1942 года восстановить нормы выдачи хлеба, применявшиеся до 12 сентября 1941-го. С этого же момента продовольственные карточки отоваривались полностью по всем видам продуктов.

22-23 апреля 1942 года по Дороге жизни на фронт переправили около 11 тысяч военнослужащих. 24 апреля, в 16 часов, движение по ВАД прекратилось. Легендарная Дорога жизни сыграла исключительную, если не решающую роль в обороне Ленинграда.

Прорыв блокады

Когда начала меняться ситуация вокруг Ленинграда

31 мая 1942 года Ленгорисполком принял специальное решение о мобилизации населения для скорейшего окончания работ по обороне. В июле на возведении новых рубежей были заняты около 45 тысяч человек.

Значительную часть своих войск, располагавшихся южнее Ленинграда, Гитлер вынужденно перебросил на усиление армий, окруженных в Сталинграде. Тем не менее нацисты проиграли одно из главных сражений всей войны и начали откатываться назад по всему фронту. Именно тогда Сталин понял, что пришел черед заканчивать с блокадой Ленинграда.

В свою очередь, командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров осознавал, что нужен последний натиск, чтобы выбить вгрызшихся в землю немцев.

Благодаря упорному сопротивлению на протяжении всего 1942 года движение по Ладожскому озеру было сохранено. К осени Ленинград из ослабленного участка обороны РККА превратился в оплот всех вооруженных сил СССР на северо-западе страны.

Как советские войска прорвали блокаду

Наступление советских войск проходило с западного берега Невы, юго-западнее Шлиссельбурга, и с востока, из района, расположенного южнее Ладожского озера. И хотя это было самое сильное место в обороне немцев, именно на этом участке кольца блокады расстояние между войсками Ленинградского и Волховского фронтов получилось самым близким.

Операция под командованием Говорова получила название «Искра». Прорыв блокады Ленинграда начался 12 января 1943 года, в 9 часов 30 минут, с артиллерийской, а в полосе Волховского фронта и авиационной подготовки. Следом на лед Невы спустились штурмовые группы, прикрываемые с воздуха, и сразу же бросились к противоположному берегу. С помощью «кошек», багров и лестниц они поднялись на ледяной скат и ворвались в немецкие траншеи. За ними последовали танки, переправлявшиеся через реку по деревянным настилам.

Через три дня вторая волна наступления пересекла Ладожское озеро с востока, атаковав захватчиков в Шлиссельбурге. Уже на следующий день этот город был освобожден.

Прорвав долговременную укрепленную полосу противника и форсировав Неву, советские войска в течение семи дней напряженных боев преодолевали упорное сопротивление противника и двигались вперед. Последовательно были освобождены населенные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, станции Подгорная и Синявино.

6 февраля 1943 года в Ленинград прибыл первый с начала блокады поезд, который привез в осажденный город муку, мясо, сигареты и водку. В мае завершилось строительство второй железнодорожной ветки, и объемы поставок значительно возросли. Уже к сентябрю снабжение по железной дороге стало настолько эффективным, что отпала необходимость использовать маршрут через Ладожское озеро. Выдаваемые пайки значительно увеличились, голод больше не угрожал Ленинграду.

Отныне осажденный город связал с остальной страной коридор шириной 8-11 километров. Успех в сражениях с противником, в рядах которого советским солдатам противостояли немцы, финны, испанцы, итальянцы и представители других народов Европы, имел колоссальное психологическое, политическое и материально-экономическое значение.

Ставка Верховного главнокомандующего жаждала поскорее развить успех, однако первая такая попытка, предпринятая в ходе операции «Полярная Звезда» в феврале-апреле того же года, завершилась полным провалом. Ленинградцам пришлось жить в неприятельской осаде еще целый год, пусть и в чуть более мягких условиях, чем прежде.

Когда Ленинград освободили полностью

Год спустя обстановка способствовала для окончательного изгнания врага. 15 января 1944-го начался самый мощный артиллерийский обстрел за время войны: полмиллиона снарядов обрушились на немецкие позиции под Ленинградом в течение полутора часов, после чего части Красной армии перешли в решительное наступление. Один за другим освобождались города Ленинградской области, тогда как захватчики неизбежно отступали или уничтожались. И наконец, 27 января 1944 года, в 20.00, командующий фронтом Говоров доложил в Ставку: «Город Ленинград полностью освобожден!» Блокада Ленинграда была снята.

В тот же вечер над городом состоялся артиллерийский салют из 324 орудий.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, но потребовалось еще пять недель, чтобы окончательно выбить немцев и финнов из Ленинградской области.

Память о блокаде

Тысячи людей во время блокады лишились жизни из-за артобстрелов и бомбардировок, сотни тысяч — от голода.

О чудовищных событиях блокады Ленинграда напоминают сегодня Пискаревское мемориальное кладбище и надпись на одном из зданий на Невском проспекте: «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле».

В 1945 и 1957 годах Ленинград был награжден Орденом Ленина — высшей государственной наградой СССР.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом.

Суд признал, что в ходе процесса установлены и документально подтверждены факты целенаправленного разрушения Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками, истребления мирного населения путем продовольственной изоляции, массированных обстрелов и бомбежек. Количество погибших мирных жителей после уточнения всех данных было оценено в 1 млн 93 тыс. 842 человека. Население Ленинграда вернулось к довоенным значениям лишь в конце 1950-х: в 1959 году в городе было 3,3 млн жителей

*документы и материалы о Великой Отечественной войне находятся в фонде РНТБ. За дополнительной информацией обращайтесь в справочно-информационную службу, тел. +375 17 203 31 00.

*в работе использованы материалы портала Lenta.ru