30 сентября 1941 года началась Московская оборонительная операция, ставшая прологом первого масштабного контрнаступления Красной Армии. Битва под Москвой стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны как по своим масштабам, так и по своему значению. Взятию советской столицы руководство нацистской Германии придавало особое значение, так же как руководство СССР понимало, какую роль сыграет провал гитлеровского плана по захвату Москвы. Допустить сдачу главного города Советского Союза было невозможно, и для этого было сделано всё. На кону стояло существование самого Советского Союза.

Цель и значимость битвы за Москву

То, что взятие Москвы – одна из важнейших стратегических целей операции «Барбаросса», было очевидно с первых дней Великой Отечественной войны. Согласно планам немецкого командования, части вермахта должны были дойти до столицы СССР всего через 10-12 недель после начала войны, то есть к концу сентября 1941 года. Но война с самого начала показала, что расписанные в Берлине планы далеки от реальности — и чем дальше, тем сильнее становилась эта разница.

К концу сентября 1941 года, нанеся Красной армии ряд стратегических поражений, вермахт захватил Молдавию, Прибалтику, Беларусь, значительную часть Украины, блокировал Ленинград и вышел на дальние подступы к Москве, захват которой должен был стать вершиной германского блицкрига.

Подготовка к битве за Москву

План «Тайфун»

При разработке плана захвата Москвы под кодовым названием «Тайфун», между главнокомандующим сухопутными войсками Германии генерал-фельдмаршалом Вальтером фон Браухичем и командующим группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалом Федором фон Боком возник спор: где сомкнуть клещи вокруг советских войск?

Первый вариант подразумевал, что это произойдет в районе Гжатска (ныне Гагарин) Смоленской области, поближе к Москве. Второй — подальше, под Брянском и Вязьмой. Предыдущие окружения советских войск показали, что части Красной армии достаточно легко просачиваются через редкую немецкую оборону, поэтому за основу был принят второй вариант: пусть котлы будут меньше, зато их стенки получатся прочнее.

Планировалось, что вермахт проведет операцию стремительно, чтобы окружить и уничтожить советские войска до наступления осенней распутицы и зимних холодов. Для участия в «Тайфуне» Берлин единственный раз за всю войну привлек сразу три танковые группы (армии), которые действовали вместе с полевыми армиями с севера и юга.

Войска группы армий «Центр» фон Бока (с 16 декабря 1941-го его сменил фон Клюге) насчитывали к началу наступления 1 миллион 800 тысяч солдат и офицеров, при поддержке 1700 танков и самоходок, более 14 тысяч орудий и минометов и около 1400 самолетов.

Состояние Красной армии

На московском направлении немцам противостояли армии трех советских фронтов: Западного — генерал-полковника Ивана Конева, Брянского — генерал-лейтенанта Андрея Еременко и Резервного — маршала Советского Союза Семена Буденного. Численность советских войск составляла около 1 миллиона 250 тысяч бойцов и командиров, 990 танков и самоходок, 7600 орудий и минометов, 677 самолетов.

Генеральный штаб Красной армии предполагал, что главный удар немцы нанесут по кратчайшему пути на Москву — вдоль Минской автострады, в то время как фон Бок не хотел разрушать боевыми действиями эту самую современную в СССР трассу, она была нужна немцам для передвижения войск и подвоза боеприпасов.

Еременко ожидал неприятностей в полосе своего фронта в районе Брянска, где держал основные резервы. Конев же правильно определил, что противник нанесет основной удар по стыку 19-й и 30-й советских армий в районе деревни Шелепы, однако его донесение в Москву запоздало. Кроме того, советская разведка своевременно не вскрыла наличие у немцев сразу трех танковых групп.

Наступление немецкой армии на Москву

30 сентября 2-я танковая группа генерал-полковника Хайнца Гудериана начала наступление на брянском направлении. 2 октября на вяземском направлении в движение перешли основные силы группы армии «Центр» — 3-я танковая группа генерал-полковника Германа Гота и 4-я танковая группа генерал-полковника Эриха Гепнера.

В тот же день Гот отмечал: «Сопротивление русских ниже, чем ожидалось». Используя численное преимущество и неожиданные для советского командования направления, за несколько дней войска фон Бока нанесли армиям Брянского, Западного и Резервного фронтов тяжелейшее поражение.

Разрешение Ставки Верховного главнокомандования вооруженных сил СССР на отход опоздало и к 7 октября в районе Брянска и Вязьмы образовались несколько котлов, в которых в окружение попали соединения семи советских армий. К своим смогли вырваться 85 тысяч человек, в плен попали до 773 тысяч бойцов и командиров Красной армии, а также военных строителей.

10 октября командующим Западным фронтом был назначен срочно вызванный из Ленинграда генерал армии Георгий Жуков, которому передавались также остатки Резервного фронта. Вместо тяжело раненного Еременко Брянский фронт возглавил генерал-майор Георгий Захаров, Коневу поручили командовать созданным Калининским фронтом.

Новому командующему Западным фронтом предстояло закрыть путь на Москву в условиях катастрофической нехватки войск. Непогода влияла на обоих противников, но Жуков понял, что в условиях распутицы немецкие танки с их узкими гусеницами не пройдут по раскисшим полям и надо держать узлы дорог, изматывая врага и, медленно отступая, снижать темп немецкого блицкрига.

Именно так действовал командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор Иван Панфилов, чья дивизия за октябрьские бои получила звание 8-й гвардейской.

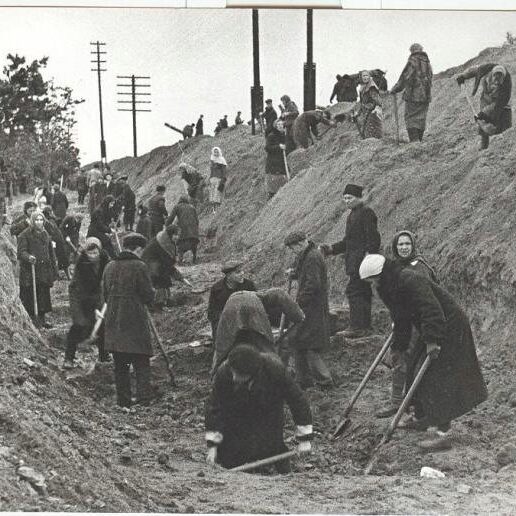

Как СССР защищал столицу

5 октября, немецкой армии удалось завершить окружение советских войск под Брянском, а еще через двое суток сомкнулись стенки Вяземского «котла». В общей сложности в окружении оказались семь советских армий общей численностью свыше 600 тысяч человек — половина всех войск, задействованных в оборонительной операции. Причем это были одни из самых боеспособных и укомплектованных армий, и их потеря означала, что серьезного сопротивления на подступах к Москве Красная Армия оказать уже не сможет.

Однако, советское сопротивление под Вязьмой и Брянском задержало немецкое наступление, позволив Жукову подготовить оборону Москвы. Немцы считали, что победа близка, и недооценили оставшиеся силы противника. В директиве штаба группы армий «Центр» от 8 октября отмечалось: «В распоряжении противника нет крупных сил, которые он мог бы противопоставить дальнейшему продвижению группы армий на Москву».

Фон Бок разделил силы, направив часть войск на Калинин вместо прямого наступления на Москву. По плану, другие группы должны были окружить Москву с юга и севера. Генерал Вальтер Шаль де Болье считал это решение роковой ошибкой, упустившей шанс быстрого захвата столицы. Немцы просчитались.

Эвакуация Москвы

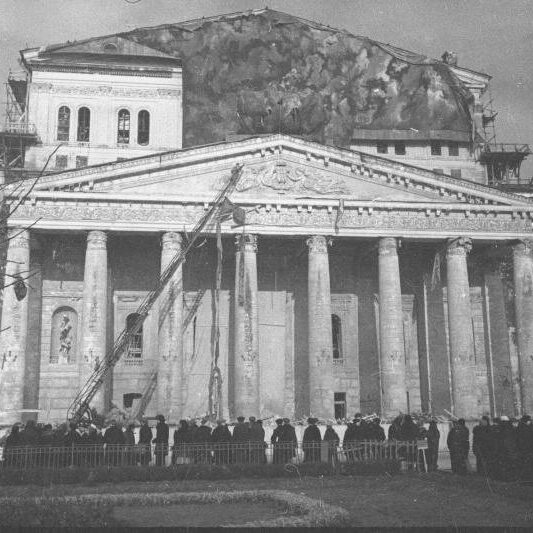

15 октября Иосиф Сталин как председатель Государственного комитета обороны страны издал негласное постановление «Об эвакуации столицы СССР Москвы». Вглубь страны эвакуировались важнейшие государственные учреждения, в том числе Президиум Верховного Совета, правительство и Генеральный штаб Красной армии.

Все, что нельзя было вывезти, подлежало уничтожению путем подрыва, в том числе метрополитен, который 16 октября (единственный раз за всю свою историю) не работал. Мероприятия вызвали массовую панику среди москвичей, которые решили, что высокое начальство бросает их на произвол судьбы. Десятки тысяч человек попытались срочно выехать из города.

17 октября Красная армия оставила Калинин. Немцы во многих местах прорвали Можайскую линию обороны, захватив 18 октября сам Можайск.

Осадное положение в Москве

Сталин почувствовал, что если уедет из Москвы, то потеряет контроль над ситуацией. 20 октября в Москве и прилегающих к ней районах было введено осадное положение. Был введен комендантский час, шпионов и провокаторов предписывалось расстреливать на месте. Данные меры позволили погасить панику в городе.

Гудериан не смог с ходу захватить Тулу, за которую с 24 октября завязались ожесточенные бои. Возросшее сопротивление Красной армии заставило вермахт на московском направлении в конце октября 1941-го перейти к обороне и приступить к накоплению сил и средств для продолжения наступления.

Военный парад 7 ноября 1941 года

Чтобы показать советскому народу и западным союзникам, что Москва не захвачена противником, Сталин распорядился о проведении 7 ноября парада на Красной площади, в котором участвовали 28 467 бойцов и командиров, многие из которых после этого отбыли на фронт.

Чем закончилась оборона Москвы

Второе генеральное наступление

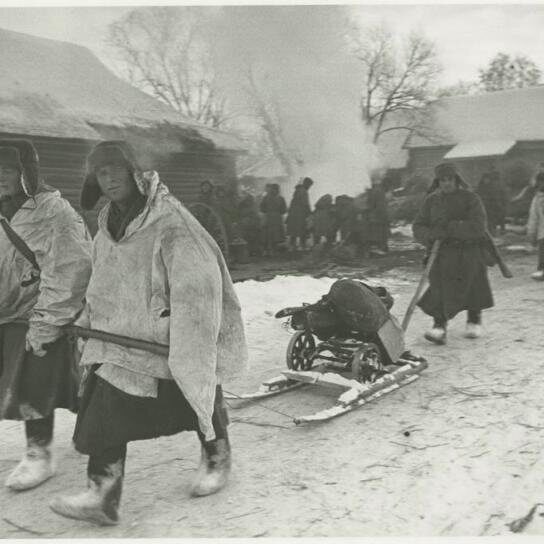

16 ноября вермахт начал второе генеральное наступление на Москву. К тому времени землю сковали морозы и немецкие танки получили возможность наступать и вне дорог. Особенно сильный удар немцы нанесли на Волоколамском направлении, по расположению войск 16-й армии генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, в первую очередь по дивизии Панфилова.

Советские войска ожесточенно сопротивлялись на ближних подступах к Москве, медленно отходя на восток под натиском противника. 23 ноября немцами был взят Клин, 24 ноября был захвачен Солнечногорск, 28 ноября вражеские солдаты появились в районе Яхромы и перешли канал имени Москвы. Немцы дошли до поселка Красная Поляна (сейчас микрорайон Лобни), откуда открывался кратчайший путь к Москве.

Ставка передала Жукову 1-ю ударную армию генерал-лейтенанта Василия Кузнецова (36 950 человек), 10-ю армию генерал-лейтенанта Филиппа Голикова (94 180 солдат и офицеров) и 20-ю армию генерал-лейтенанта Андрея Власова (38 239 бойцов и командиров). В результате Западный фронт выстоял. Тулу немцам так и не удалось взять, в конце ноября в районе Каширы враг был отброшен.

Правая клешня германского наступления зависла далеко от Москвы и южной и северной группировкам вермахта не удалось соединиться. Наступательный порыв группы армий «Центр» завершился.

Контрудар Красной армии

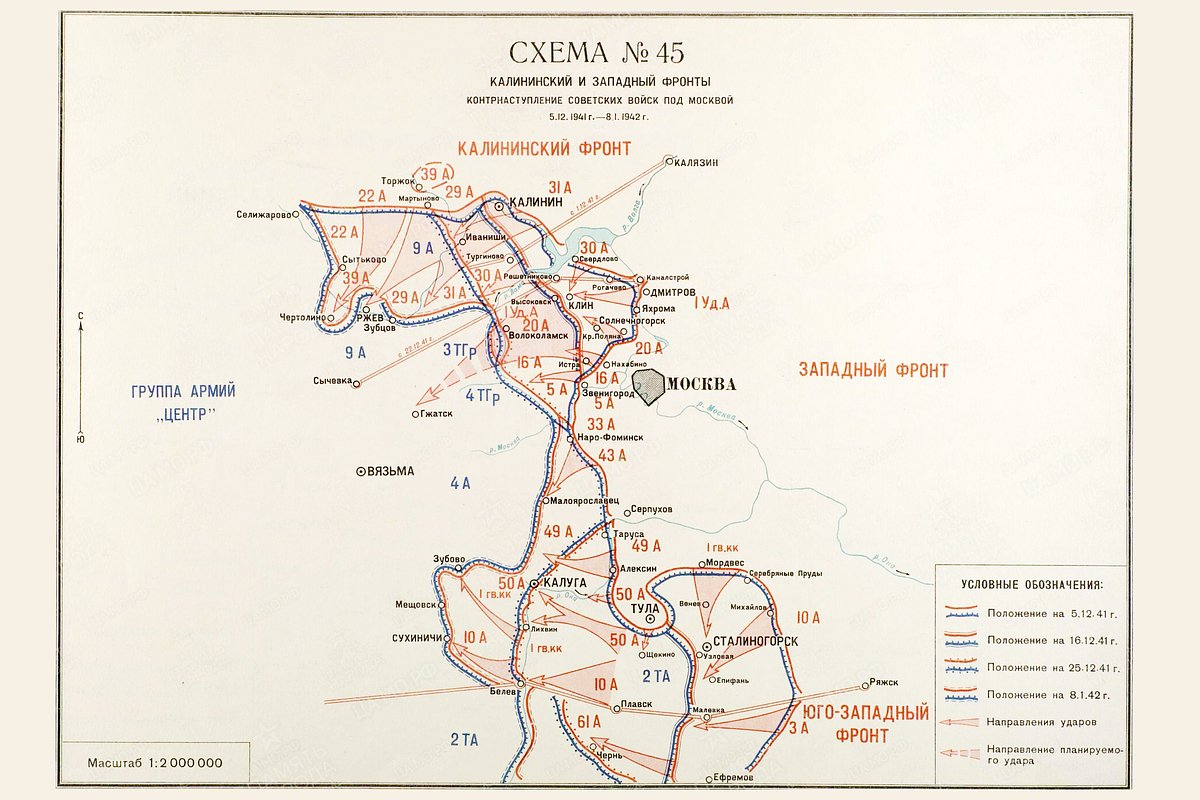

Чтобы не дать немцам занять заранее подготовленные оборонительные позиции, Ставка отдала приказ о контрнаступлении, которое оказалось для немцев совершенно неожиданным. 5 декабря войска Калининского, 6 декабря — Западного и Юго-Западного фронтов нанесли контрудары, заставив Гитлера 8 декабря отдать приказ немецким частям прекратить любые активные действия на всем советско-германском фронте.

К началу января 1942 года в Берлине стало очевидно, что впервые с начала войны с Советским Союзом Германия потерпела крупное стратегическое поражение и план молниеносной войны против СССР полностью провалился. Вермахт был отброшен от Москвы на расстояние от 100 до 250 километров. Своих постов лишились фон Браухич, фон Бок, Гудериан, Гепнер и ряд других немецких военачальников.

Итоги битвы за Москву

Битва за Москву стала первым крупным поражением Германии в Великой Отечественной войне. Эта победа стоила советским войскам огромных потерь:

- безвозвратные потери составили 936 644 человека,

- санитарные — 898 689 человек.

Общие потери вермахта, по разным оценкам, составили от полумиллиона до 1 миллиона 280 тысяч солдат и офицеров.

Как победа в битве за Москву изменила ход войны

Маршал Советского Союза Георгий Жуков писал в мемуарах: «Когда спрашивают, что мне больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву».

Победа в битве за Москву, вместе с освобождением Ростова-на-Дону на юге и Тихвина на севере страны, имела огромное моральное значение для советского общества и западных стран: был развенчан миф о непобедимости германской армии, которую никто не может остановить.

Правительства Японии и Турции воздержались от враждебных действий против Советского Союза, союзники по антигитлеровской коалиции, напротив, воспряли духом, поняв, что СССР выстоял в самом важном для себя сражении.

*документы и материалы о Великой Отечественной войне находятся в фонде РНТБ. За дополнительной информацией обращайтесь в справочно-информационную службу, тел. +375 17 203 31 00.

*в работе использованы материалы портала Lenta.ru